DIY

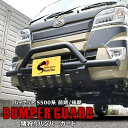

「しし狩バンパー」を自分で取り付けた -DIY方法を徹底解説-

防御のためのしし狩バンパー

近年、意外にも大型の野生動物が増えている場所が多くなっている傾向があり、私の住む房総半島南部も鹿や猪との衝突事故が珍しいことではない。

80年代90年代の4WDブームの頃は、ブッシュバー、グリルガード、カンガルーバーなどの大半はドレスアップのためだった(そもそも日本では野生下にカンガルーは存在しない)が、大型の野生動物が増えている現在は、住む場所や遊びに行く場所によって、それらは現実味を帯びた装備となりつつある。

鹿や猪と正面から衝突したら、キャブオーバーの軽トラが非常に大きなダメージを受けることは容易に想像がつくため、私も実用品(野生動物と衝突した際の防御)としてハイゼットジャンボに「しし狩バンパー」を取り付けたことをこちらの記事(車中泊仕様の軽トラにしし狩バンパーを取り付けた)に書いた。

そして、一人でそれを取り付けたので、今回の記事ではその実際の方法や様子などを解説しようと思う。

DIYで挑戦するなら覚悟が必要!?説明書なしの商品

最初にお断りしておくが、この商品には取り付け説明書などが全く付属しておらず、販売店から取り付けサポートなども受けられない。

それはECサイトの販売店の説明欄に明記されていて、私はその旨を承知の上で購入した。

¥32,800

(2025/06/20 10:46:26時点 楽天市場調べ-詳細)

説明書がないものを自分で取り付けようと思うなら、わからないことは自力で解決しようとする努力や工夫、気構えなどは必要だ。

それにプラスして、少しばかり手先の器用さと体力(筋力)も必要だった。

しかし、人によって得て不得手はあり、努力や工夫をしてもできないこともある。

取り付けに自信のない人は、物品だけ安く入手しようなどと都合の良いことは考えず、最初から信頼できるカスタムショップを通して品物も購入し、工賃を払って取り付け依頼することをおすすめする。

また、後述するがネット上にも情報は意外と乏しく、決定的に簡潔でわかりやすい動画や文章が見つからなかった。

このように情報が不足していたため、自力で取り付けをしたい人の参考になればと思ったのが、この記事を書こうと思った理由だ。

しかし、私もサポートをできる訳でもなく、もちろん上手く行かなくても責任など取れないので、繰り返すが自信のない人は最初から信頼できるカスタムショップの利用をおすすめする。

また、他の人の商品レビューにも書いてあったが、届いた商品は梱包の角の一部が破れ、その部分の塗装は擦れて若干剥がれていた。

しかし、これはそもそも車体を守るためのものであって飾りではないため、私はその程度のことは全く気にもとめないので問題ないが、こういった細かいことを気にする人も自分での取り付けはやめておいた方が良いかもしれない。

梱包されていた商品のすべて

外側の段ボールの梱包を解くと、中身は上の写真がすべてで、清々しく感じるほどパーツ以外は何も入っていなくて、パーツ表なども入っていなかった。

大物は本体と車体のフレームに取り付けるブラケットのみで、どんな仕組みかはすぐに想像がつく。

しかし、問題はネジ類だ。

ネジ類の入っている袋を開けると、バンパー本体とブラケットを固定するためのボルトナットが片側3組で、合計6組というところまでは割と簡単に推測できた。

しかし、頭がプレート状になっているL字型の特殊な形状のボルトが4本あり、これは見ただけでは全くどうやって使うものなのかわからない。

そして、よく見たらL字型のボルトは同じもの4本ではなく、太さの違うものが2組、ナットもサイズ違いが2個あった。

ここで思ったのだが、全く説明書がなく取り付けのサポートもない理由は、取り付けはDIYよりカスタムショップに依頼することを基本としているからなのもしれない。

謎のL字型のボルトの使用方法

しかし、想像を巡らせているだけでは、らちもあかないので、ネットで情報を探すことにした。

どの動画だったか文章だったか忘れてしまったが、最も知りたかったL字型のボルトの使い方については判明したので、それについては大変感謝している。

軽トラックは、小さいながらも大きなトラックと同様に、梯子型のフレームの上に車体が乗っている(ホンダ アクティはモノコック構造なので例外)構造だ。

そして、その梯子の前端部分にブラケットを取り付け、そこにしし狩バンパー本体を取り付けるというのが基本的な仕組みだ。

ここまではわかっていたのだが、車両のフレームの中に、ブラケットを取り付けるためのナットを入れることもレンチを入れることもできないし、肉厚の硬いフレームに穴あけ加工をする必要があるとも、商品説明に書かれていなかった(書かれていなかったが、もしそうだったら面倒だという一抹の不安はあった)ので、どうやってブラケットを車両のフレームに取り付けるのかがわからなかった。

しかし、ネット上で得た情報では、フレームの先端付近に縦方向に穴が2個開いているようで、その穴を利用してこのL字型のボルトのプレート状の部分をフレームの中に入れ、フレームからボルトが垂れ下がった状態にするということだった。

上の写真はボルトを入れ終わったところだ。

変な体勢で無理やり撮っている写真なので上下左右がわかりにくいかもしれないが、これは車体の下から見上げている状態で、ボルトが出ている方向が地面(下)側だ。

下の写真は、L字型のボルトのプレート状の部分を車体のフレームの穴に入れている様子だ。

このように、フレームに対して前後方向からなら、プレート状の部分をフレームの中に入れることができるが、左右にはプレートが中で引っかかって回らなくなるので、ボルト側にレンチを噛ませなくともナットを締められることになる。

単純なことではあるが目から鱗的な仕組みだ。

また、L字型のボルトのサイズが2種類だった理由は、車体のフレームにある穴の大きさが一見同じに見えるが、前後でわずかに径が違っていたからだった。

仕組みもパーツの使い方も判明し、これでようやくスタートラインに立ったような感じではあるが、この後に必要なのは知恵と根気と筋力のみになる。

因みに動画を上げている人達は、車体を持ち上げた状態で二人で作業していたが、このクルマは持ち上げなくても(車高はノーマル)なんとか上半身を車体下に潜り込ませることができる空間があるので、私はジャッキアップもせず架台にも載せずに作業した。

一人で作業していてもし落ちてきたらと考えると、むしろ可能ならそのまま作業したくなるというのが、その理由だ。

購入した「しし狩りバンパー」はこちら▼

¥32,800

(2025/06/20 10:46:26時点 楽天市場調べ-詳細)

ブラケットの取り付け

ブラケットをフレームに固定する方法は、フレームから垂れ下がったボルトをブラケットの穴に通し(片側2本、計4箇所)、下からナットで固定するだけなので、この文章だけ読めばとても簡単なことのように聞こえる。

しかし、これがかなり知恵と根気のいる作業だった。と言うより、この作業が全体の中でも一番の山だった。

L字型のボルトが長い理由

L字型のボルトはプレート状の部分がフレーム内で引っかかって落ちてこないだけなので、押せばフレームの中に入り込んでしまう。

当初ボルトが無駄に長いように思えたが、長い理由はこれ以上短くするとボルト全体がフレームの中に入り込んで出てこなくなってしまう恐れがあるからだ。

そうなったらお終いなので無駄に長かった訳ではなく、よく考えて割り出された長さだったようだ。

取り付け手順

実際の手順を説明すると、まずはフレームからふらふらと垂れ下がっているボルト2本をブラケットの穴に通す。

そして、ボルトは押すとフレームの中に入り込んで行ってしまうので、ボルトの軸を下に引っ張りながらワッシャー2枚(平座金とバネ座金)とナットをボルトに通さなければならない。

しかも同時にブラケットをフレームに押し付けながらだ。

さらに、これを仰向けになったまま身動きの取れないような体勢で行わなければならないのである。

文章では状況がわかりにくいかもしれないが、普通だったら腕2本と指10本では足りなさそうに思えることが想像できやしないだろうか。

根気と工夫が必要

ここでイライラし出したらお終いなので、ハンニバル・レクターのように指が6本あればもう少し楽になるのだろうかと考えたり、腕が何本もある釜爺を羨ましく思ったりしつつ、何度か失敗を重ねながらも挫けずに続けていたら、何とかボルトの仮止めが終了した。

掌と10本の指を総動員し、各々が役割分担して作業に及んだことは確かなのだが、自分でもどうやったらできたのかわからないような作業だったので、肝心な部分であるのに、残念ながらどの指で何をしてなどと細かく説明することもできない。

そして、腕2本と指10本では足りないと感じるくらいだったので、当然ながらこの状況を写真に残すことなど全く不可能だった。

説明不足で申し訳ないが、ここは根気と自分なりの知恵で乗り切るしかないと思う。

ただし、一人でできたことも確かなので、自分で取り付けを考えている人は挫けないでほしい。

特殊な工具があると便利

上の写真はブラケットを取り付ける前だが、車体左側のフレームで、ご覧の通り周りにあまり邪魔なものがないため、ナットを手締めした後もレンチを回せるスペースがあってまだマシだった。

しかし右側は、アンダーガードのカバーやら何やらでレンチを回せるスペースが少なく、下の写真の中でAと示したパーツはボルトを3本外して一旦くるりと向きを変えてあるのだが、それでもまだスペースは少ない。

幸いアンダーガードカバーは完全に外さなくても浮いた状態になるまで緩めておけばなんとかなったが、ボルトが長いので普通のソケットレンチを使うことはできない。

一般人が持っている工具なら、メガネレンチやスパナ(※ レンチが米式、スパナが英式の呼称で本来同じ工具のことだが、日本では先端がオープンのタイプをスパナと呼ぶことが多い)で地道に、本当に少しずつ回していくしかない。

かと言ってオープンソケットのレンチは高価で、購入しても同じサイズが必要になる機会など少ないと言うより、一般的にはオープンソケットのレンチが必要になることなど滅多にないので素人が購入するのはもったいない。

しかし、皮肉というか、工具は専用より多機能な方が安価なことが意外に多い。

下の写真のようにオープンになっていて長いボルトにも対応し、いくつかのサイズがセットになっている、なんちゃってな空気の漂う工具は、比較的安価で入手可能だ。

ヘッドの角度も変えられるので、狭いスペースでも回しやすい。

精度はあまり高くないかもしれないが、滅多に使うこともないので、こんなのを1本持っておくと重宝する。

しかし、いずれにしても右側のナット締めのことを考えると少し気が遠くなりつつあり、話が少し前後するが、細い方のボルトには付属のワッシャーでは少しサイズが小さかったようで、ボルトが穴から少し落ちたような状態になって斜めに向いてしまいやすいことも作業中に発覚していた。

「今日の一針 明日の十針」ということわざがあるが、ここで妥協して走行中にガタついてくるようなことになっては、後から何倍も手間がかかってしまう可能性がある。

手頃なサイズのワッシャーの在庫もなかったため、途中作業を中断し、気分転換も兼ねてワッシャーを買いにカインズへ向かった。

最終調整のため仮固定

かなり苦労しながら、左右のブラケットの取り付けが終わった状態が下の写真だが、他人には苦労の痕跡など分かりにくい地味な状態でしかない。

そしてこの時点では、結構重量のあるバンパー本体を載せても問題ない程度までブラケットを取り付けたナットはしっかり締めてあるが、ブラケットをゴムハンマーなどで叩けば動く程度にしておいた。

その理由は、バンパー本体側の左右の間隔と、ブラケットの左右の間隔が微妙にずれていると入らなくなってしまうが、そのために再度車体下に潜り込まずに調整ができるようにしておくためだ。

ナンバープレートの移設が必要

また、しし狩バンパーを取り付けたらナンバープレートが半分以上隠れてしまうため、しし狩バンパー上にプレートを移設することになる。

元々付いていた場所には穴が開いていて見場が悪いので、この部分にはカーボン柄のテープを貼って塞いでしまった。

右下の丸い穴は牽引フックを取り付ける部分なので、一応ここは塞がないでおく。

しし狩バンパー本体のブラケットへの取り付け

前述の通り、ブラケットはハンマーで叩けば辛うじて動く程度にしておき、もちろん予め寸法は測っておいたが、幸いにも左右の間隔は全く調整せずに済んだ。

バンパー本体を1人で取り付けた方法

いよいよしし狩バンパー本体を、車体に固定されたブラケットに取り付ける作業になる。

私が観た動画では二人でバンパー本体を持ってブラケットに載せ、さらにバンパー本体下には落下防止のためのブロックなどを積み、一人がバンパー本体を押さえながらもう一人がボルトナットを締めていた。

しかし、体の使える部分を総動員すれば案外大抵のことは一人でできるので、これも私は一人で作業した。

また、こういう作業をしていると、何をやっているのだと度々ネコが確認しに来るが、当然ながら手伝ってくれる訳ではない。

ではどうやってやったかというと、少々荒技的になる。

・バンパー本体をブラケットに載せたら、屈んで膝で支えておく。

・手だけでなく腿や肘など(腰や腹も?)も総動員して、バンパー本体側とブラケット側のボルトを通す穴の位置を合わせる。

・予め手の届くところに用意してあったボルトを左右どちらか1本入れ、反対側もすかさず1本入れてしまう。

・そして、一応ボルトは左右1本ずつ入っているが、支えを外すのは危険なので、このままの状態でこの2本のボルトにナットを手締めしてしまう。

この作業は体中を総動員したような感じなので、ブラケットの取り付けの時と同様で、やはり写真に残すことができていないのが残念だ。

その後は、左右1本ずつ仮止めは終わっているので、少し力は抜ける状態になっているが、体勢は維持したままで、残り4組(片側3組のボルトナットで固定するようになっている)のボルトナットを手締める。

完全に支えも必要なくなるので、あとはレンチで本締めする。

そして、わずかに緩めにしてあったブラケットを、フレームに固定してあるナットを本締めしたら作業は終了だ。

このように私は全て一人で作業したが、バンパー本体は結構重く落とすと危険なので、無理そうと思った人は無茶せずこの部分だけでも人の手を借りた方が良いと思う。

完成後は再確認を

しかし、完成と思いきや、スキッドプレートを取り付けているビスが1本抜けていることに気付いてしまった。

入っていた袋を振ってみたらビスが出てきたので、袋を捨てる前のこの時点で気づいて良かったのだが、念のため他の箇所も調べてみたら、やはり結構緩んでいた。

1本抜けていなかったら、これらのビスの緩みを気に掛けることなどなく、走行中の振動で何本か抜けてしまうようなことになっていた可能性も高いので、むしろ1本抜けていたことは幸いだったようだ。

今後もカスタマイズは続く

前回の記事でも書いたが、バンパーとボディーの境がハッキリしない、ノッペリ感じる顔に若干の違和感を抱いていた私としては、このしし狩バンパーが付いたことによって、むしろ顔が普通になった感じがし、より一層親しみも増した気がしている。

そして、このハイゼットジャンボとBoo3(荷台のシェル)は、これまではBoo3を製造する(株)自遊空間さんからアンバサダーとして無償貸与されていたわけだが、無償貸与の契約期間が終了した後に買い取らせていただいた(それほど便利で愛着も湧いてしまった)ので、ナンバーも神戸から袖ヶ浦になった。

そして、これまでは借り物だったので、ボディーとシェルどちらにもあまり大きく手を加えることができなかったが、晴れて自分のクルマになったので、今後は好きなようにいじることができる。

その第一弾が今回の「しし狩バンパー」の取り付けだったのだが、今後もより使いやすくなるようにカスタマイズし、そんな様子をまたDRIMOで紹介したいとも思っている。

軽トラは実用性ももちろん非常に高いが、いじりやすく、いじりがいもあり、楽しい実物大のオモチャのようでもある。