知識

冬の温泉巡りは要注意!?看護師おすすめのヒートショック予防対策で、冬も安心安全な車旅を楽しもう

寒い季節になると自宅のお風呂では得られない冬の景色や効能を満喫するために、体も心も癒される温泉巡りが恋しくなる方も多いのではないでしょうか?

筆者自身もその中のうちのひとりで、冬になれば家族で温泉中心の車旅を楽しんでいます。

しかし魅力が多い温泉巡りも、冬場のヒートショックには注意が必要です。

ここで「ヒートショックは高齢者がなるものでしょ?」と、安易に考えた方はさらに要注意!

ヒートショックは入浴中の死亡事故の大半の原因とされ、交通事故死の約4倍!そして何より、誰しもが起こす可能性のある怖い症状なんです。

そこで今回は、看護師である筆者自身も実践している温泉利用時のヒートショック対策をご紹介していきたいと思います。

冬だけでなく他の季節でも起こり得る症状なので、温泉やサウナ好きな方はぜひ目を通してみてくださいね!

「ヒートショック」って何?どんな人がなりやすい?

「ヒートショック」は、急激に気温や体温が変化することで血圧が乱高下し、心臓や血管、脳などの身体にダメージを受けることをいいます。

ヒートショックの症状は、立ちくらみやめまいなどの軽い症状から、頭痛や嘔吐などさまざま。

場合によってはその場で失神してしまったり、心筋梗塞や脳卒中など死につながる病気を引き起こしてしまう危険な症状です。

ヒートショックは誰しもが起こし得る可能性がありますが、特に以下に当てはまる方は注意が必要です。

【ヒートショックのリスクが高い人】

・65歳以上

・高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、糖尿病、不整脈など持病がある人

・不眠症や睡眠時無呼吸症候群など睡眠障害のある人

・肥満傾向な人

・飲酒後すぐに入浴する人

・熱いお風呂が好きな人

・長風呂が好きな人

・熱いサウナや冷たい水風呂が好きな人

ヒートショック対策〜入浴前〜

冬の露天風呂は明るいうちに入る

朝風呂が好きな方や寝る前にお風呂に入りたい方など、個人が好む入浴の時間帯はさまざまあると思いますが、冬に露天風呂を利用するなら日が出ている時間帯がおすすめ。

特に昼間〜夕方にかけては気温だけでなく人の体温も安定しやすいので、ヒートショックを予防するには最適な時間帯です。

また、早朝や夜間に比べて温泉を利用する人も増えやすいので、万が一倒れてしまったときでも安心できます。

空腹時や食後すぐの入浴は控える

食後20分〜1時間の間は、食べたものを消化するために血液が腸に集まり血圧が低下しやすくなります。

そして入浴中は血管が拡張して血圧が下がりやすくなるので、食後すぐのお風呂は過低血圧を引き起こす危険性が高まります。

血圧の変動が大きければ大きいほどヒートショック現象は起こりやすいので、食後は1時間以上空けてから入浴するのがおすすめ。

また、空腹時の場合は脱水や低血糖を起こしてめまいや立ちくらみといった症状を引き起こしやすくなるので、入浴する前にジュースや飴などで軽く糖分をとったり、入浴の1時間前に軽食を取るなどの工夫も大切です。

飲酒後の入浴は厳禁!

アルコールを摂取した後は食後以上に血圧が低下しやすく、その分ヒートショックになる危険性も高まります。

さらに入浴はアルコール分解を妨げやすいので、酔いを悪化させて酩酊状態になってしまったり、平衡感覚の乱れや危機管理能力の低下によって転倒して怪我を負ったりしてしまう可能性があるなどとても危険な行為です。

ヒートショックや飲酒による事故を予防するためにも、入浴前の飲酒は控えておくのが最善です。

入浴前は水分を十分に取る

お風呂に入ると体内の約300〜800mlもの水分が失われるといわれています。

体内の水分が失われるとめまいや立ちくらみなどの脱水症状を起こしたり、脳梗塞や心筋梗塞の発作も引き起こしやすくなるので、入浴前後はコップ1〜2杯分程度の水分をとることが大切です。

もし入浴前に体が冷えている場合は、飲み物を温かいものにするなどして、ヒートショックを緩和させましょう。

脱衣所や浴室を温めておく

大浴場の場合、すでに利用客がいれば浴室や脱衣所は熱気である程度温まっている可能性があります。

もし他に利用客がいないときや家族風呂などの個室浴を利用する場合は、脱衣所にある暖房器具のスイッチを入れたり浴室のシャワーを出しておいたりするなど、脱衣所と浴室の温度差を最小限にしてから洋服を脱ぐことも大切です。

大判のラップタオルや防水のブザーを準備しておく

ヒートショックの予防と万が一ヒートショックになってしまったときの対策として「ラップタオル」と「防水ブザー」を準備しておくのがおすすめです。

サッと着られるラップタオルはバスタオルよりもはだける心配が少なく、洋服を脱いだ後や入浴後も外気に触れる体面積を少なくしてヒートショックを抑えてくれます。

また、万が一めまいや立ちくらみなどですぐに動けなくなってしまった場合も、家族や周囲の方が比較的着せやすいので、子供や女性だけでなく男性にもおすすめです。

【おすすめラップタオル】

入浴中にヒートショックを起こしてしまった場合、周囲の方に助けを求めることが大切です。

しかし、急激な血圧の変動によってヒートショックになってしまうと「声がでずに助けを呼べない」ケースに陥りやすくなります。

そのため、防水のブザーやホイッスルなど声が出なくても助けを呼べるアイテムを事前に準備しておいて、症状の悪化や溺死を予防することも大切。

防水ブザーはお風呂場以外でも防災や防犯グッズとしても使えるので、この機会に準備しておくのがおすすめです。

¥4,840

(2024/12/30 05:31:09時点 楽天市場調べ-詳細)

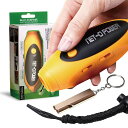

【おすすめ防水ブザー】

①YOSIXのフロートホーン

電池不使用で完全防水の水陸両用の緊急ブザー。

ガス式のため、お風呂場や海などの溺死防止にもおすすめです。

詳しくはこちら: YOSIX

②NET-O 電子&金属ホイッスルのセット

生活防水機能がついた電子ホイッスルは3段階の音量と音から選べ、ボタンを押せばブザーが鳴るようになっています。

入浴の際はセットになっている金属ホイッスルを持参し、電子ホイッスルは脱衣所や屋外で使用するなど、シーンに合わせて使い分けたい方におすすめです。

¥1,850

(2024/12/30 05:31:10時点 楽天市場調べ-詳細)

ヒートショック対策〜入浴時〜

入浴前は足先からかけ湯やシャワー浴をする

かけ湯は体に着いた埃や汗を流すだけでなく、お湯の熱さに体を慣らしてヒートショックを防ぐための行為でもあります。

かけ湯やシャワー浴をする際は、必ずしゃがんだ体勢で行い、心臓から最も離れた足先から少しずつかけていくのがポイントです。

また内風呂と露天風呂両方備わっている場合は、いきなり露天風呂には行かず、ぬるめの内風呂から徐々に体を慣らすようにしましょう。

まずは半身浴から

肩まで湯船に浸かる全身浴は、温熱・水圧・浮力作用によって心臓に大きな負担を与えます。

実際全身浴をした場合、血圧は入浴前と比べて20〜30mmHg程度低下するといわれているのに対して、半身浴の場合は5〜20mmHgと血圧の変動が比較的緩やかとなっています。

そのため湯船に浸かる際は、しばらく半身浴を行って体調に異変がないかを確かめながら、徐々に全身浴へ移行することが大切です。

連続10分以上の長湯は避ける

長時間湯船に浸かってしまうと、血圧低下や脱水を引き起こしやすく、ふらつきによる転倒やヒートショックの危険性が高まります。

また、10分以上の長湯は疲労感を増してしまうので、心や体を癒すためにも7〜10分程度を目安に浸かるのがおすすめです。

湯船から出るときは急に立ち上がらない

湯船から出る際に勢いよく立ち上がると、急激な血圧低下を引き起こし、めまいや立ちくらみなどの症状がでやすくなります。

そのため体を湯船で温めた後は、浴槽の縁や壁に手をついて体を支えたり、手すりを持ったりするなどして、ゆっくりと立ち上がることがポイントです。

サウナ後の水風呂に注意する

近年サウナの人気が高まり、”ととのう”ために「サウナ後はすぐに水風呂!」というイメージが定着しつつあります。

しかし、サウナ後すぐに水風呂に入ると血圧は50mmHg以上も上昇しやすくなるといわれ、若い人でもヒートショックを起こす危険性が高まります。

サウナ中のヒートショックを防ぐためには、高温になりにくい低温サウナやミストサウナを選ぶようにして、水風呂にいきなり肩まで浸かるのではなく、ぬるま湯の水風呂か刺激の少ないシャワーや外気浴で徐々に体をクールダウンさせる方が得策です。

それでも高血圧や糖尿病、不整脈などの持病がある方にとっては、サウナ自体が危険を伴う可能性が高いので、必ず医師に相談しておきましょう。

次のページ▷入浴後のヒートショック対策

ヒートショック対策〜入浴後〜

浴室内で水分を拭きとっておく

入浴後は脱衣所に移動する前に、体についた水分を拭き取りラップタオルで体を覆うなどして体が冷えるのを予防しましょう。

女性など髪が長い場合は、頭皮の冷えを防ぐためにもシャンプー後すぐにタオルやヘアキャップなどで保温させておき、入浴後はしっかりと髪を乾かすことも大切です。

休憩所があれば室内でクールダウンしてから外に出る

温泉施設や旅館によっては休憩所が併設されている場合があります。

その際は温泉から上がってすぐに外に出るのではなく、室内で水分を補給しながらゆっくりクールダウンすることがおすすめです。

そして冬の室内と屋外の気温差は10度以上あることが多いので、外に出る際は帽子やマフラー、手袋などの防寒着を装着して、寒さやヒートショック対策を行いましょう。

冬も安心・安全に温泉巡りを楽しもう

今回は冬場に起きやすい、温泉でのヒートショックの予防策についてご紹介しました。

ご紹介した内容は温泉巡りで起きやすい「湯疲れ」や「湯冷め、汗冷え」の予防にも効果があるので、冬の車旅での体調不良を起こさないためにもぜひ取り入れてみてくださいね!